チャコ村は小泉さんと小室さんの祖母ヒサさんが約50年前から畑の作業に使っていた小屋を改装し『みんなでつくる、みんなの居場所』として2017年12月にスタート。高齢になったヒサさんが農作業ができなくなり2年ほど空き家になっていましたが、小泉さんの次女が小学校3年生のときに不登校になり、子どもの居場所として活用しようと思い立ったのがきっかけです。

左から大池、小室さん、小泉さん

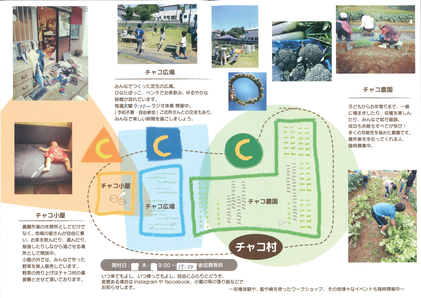

居場所(元作業小屋)

お茶飲んでいって

作業小屋といっても、もともとヒサさんが近所の人とお茶を飲んだりお昼を食べたり、地域の居場所のような役割を果たしていました。「祖母は、畑で作業していて人が通りかかると、誰にでも『お茶飲んでって』と声をかけるような人だった」そう。そのスピリットがチャコ村の根底に流れている様子がうかがえます。

開所日は毎週木・土の9時~17時。二人とも仕事があるので、出来る範囲での活動を心掛けています。主な活動としては他年代の方々が集う地域交流の場を開くこと。そのほかは定期的なイベントなどは行わず、誰でもふらっと立ち寄れることを大事にしています。イベントをメインにすると、集客に追われるなど目的がズレてしまうからだそうです。とはいえ、活動は様々な広がりを見せています。

三つの活動

一つ目は敷地内での移動販売。スーパー(マルエツ)、豆腐屋(そめのや)、パン屋(エッセン)、すべて毎週木曜日に来てもらっています。最寄りのスーパーは徒歩30分かかるので免許を返納したご近所さんに好評で、毎回10人前後の利用があります。

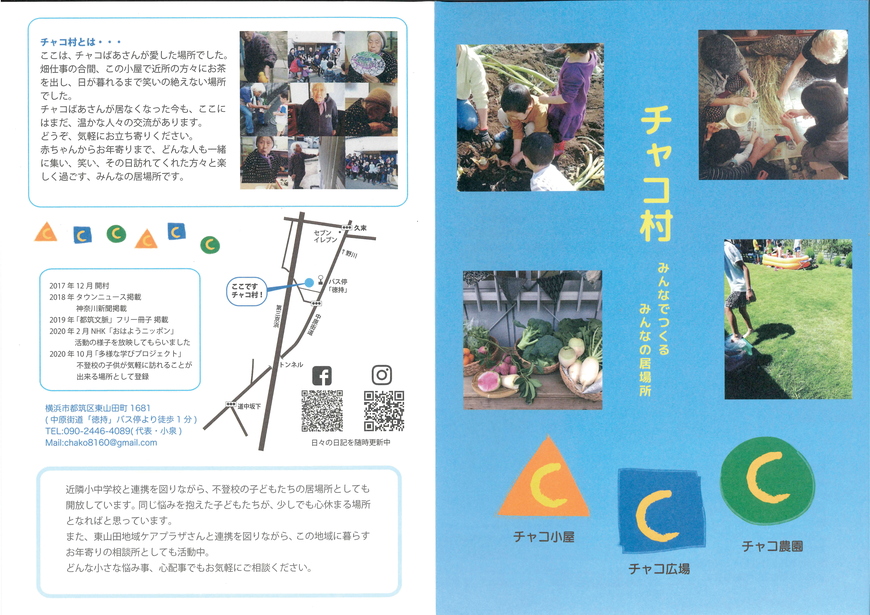

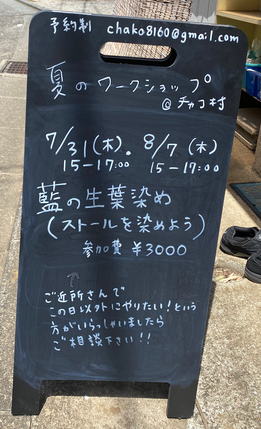

二つ目は綿と藍の栽培。畑で和綿、洋綿の栽培を手掛けています。収穫した綿を糸にし、藍で染め、布を織るワークショップを開催しています。さらに、近隣事業所の織物の材料としてチャコ村で紡いだ糸を使ってもらう計画を考案中です。

三つ目は「チャコカフェ」。地域ケアプラザと連携して、学校に行きづらい地域の若者がつくる期間限定のカフェ運営もサポートしています。コンセプトは「若者たちでつくるみんなの居場所」。小中高と異年齢の若者が集まることで、学校行きたくなかったけどこういう場所があるよ、通信制の高校ってこんな感じだよなど、縦方向の情報共有ができることが魅力だと言います。

チャコ村の畑

ワークショップのお知らせ

お二人を中心に

運営メンバーは7~8人で、完全なボランティア。その他の費用は、区の社会福祉協議会の居場所事業助成金、それから野菜の売り上げから捻出しています。スタッフの当番などはつくらず、中心メンバーであるお二人がいることを前提に来られる人が来る、という形で進めています。

地域で愛される場所

訪問したのは水曜でオープン日ではありませんでしたが、畑で作業している方がいたり、その脇を子どもたちが出入りしていたり、自由で伸びやかな雰囲気が伝わってきました。「自分たちがやりたいと思うこと、面白いと思うことを無理のない範囲でやっている」という小泉さん、小室さん。インタビューの間、様々な団体や人の名前がお二人の間をポンポン飛び交っていることが非常に印象的でした。地域の居場所として「チャコ村」が果たしている役割、愛される理由が分かった気がします。 (おおいけ れな)

糸紡ぎの説明をする小泉さん

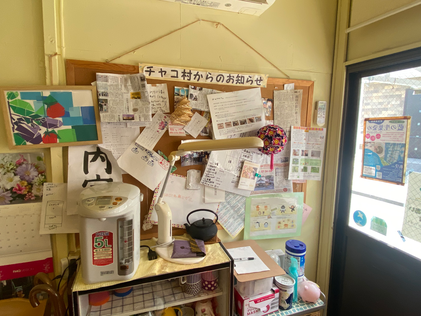

室内の掲示板

チャコ村Instagram : https://www.instagram.com/chakomura_/

チャコ村Facebook : チャコ村 | Facebook